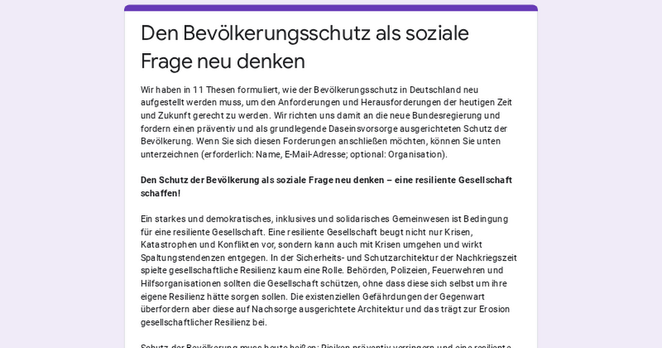

Google DocsDen Bevölkerungsschutz als soziale Frage neu denkenWir haben in 11 Thesen formuliert, wie der Bevölkerungsschutz in Deutschland neu aufgestellt werden muss, um den Anforderungen und Herausforderungen der heutigen Zeit und Zukunft gerecht zu werden. Wir richten uns damit an die neue Bundesregierung und fordern einen präventiv und als grundlegende Daseinsvorsorge ausgerichteten Schutz der Bevölkerung. Wenn Sie sich diesen Forderungen anschließen möchten, können Sie unten unterzeichnen (erforderlich: Name, E-Mail-Adresse; optional: Organisation).

Den Schutz der Bevölkerung als soziale Frage neu denken – eine resiliente Gesellschaft schaffen!

Ein starkes und demokratisches, inklusives und solidarisches Gemeinwesen ist Bedingung für eine resiliente Gesellschaft. Eine resiliente Gesellschaft beugt nicht nur Krisen, Katastrophen und Konflikten vor, sondern kann auch mit Krisen umgehen und wirkt Spaltungstendenzen entgegen. In der Sicherheits- und Schutzarchitektur der Nachkriegszeit spielte gesellschaftliche Resilienz kaum eine Rolle. Behörden, Polizeien, Feuerwehren und Hilfsorganisationen sollten die Gesellschaft schützen, ohne dass diese sich selbst um ihre eigene Resilienz hätte sorgen sollen. Die existenziellen Gefährdungen der Gegenwart überfordern aber diese auf Nachsorge ausgerichtete Architektur und das trägt zur Erosion gesellschaftlicher Resilienz bei.

Schutz der Bevölkerung muss heute heißen: Risiken präventiv verringern und eine resiliente Gesellschaft schaffen. Bevölkerungsschutz ist grundlegende Daseinsvorsorge. Dazu muss die “soziale Frage” wieder in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit Sicherheits- und Schutzfragen rücken, also die Sicherung der sozialen Grundlagen des Gemeinwesens. Dies gilt für alle Ebenen im föderalen Staat: Kommunen, Länder, Bund und Europa.

Jeder Mensch verdient Respekt, Schutz und Sicherheit. Nur wenn Risiken, Lasten und Chancen fair verteilt sind, nur wenn niemand um die Daseinsgrundlagen fürchten muss, nur wenn der würdevolle Umgang miteinander Dreh- und Angelpunkt allen gesellschaftlichen Handelns bleibt und alle zuversichtlich auf den weiteren eigenen Lebensverlauf und eine lebenswerte Zukunft blicken können, kann daraus eine resiliente Gesellschaft erwachsen.

Eine umfassende Transformation ist notwendig, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Die wachsenden Risiken durch Klimawandel, soziale Ungleichheit, politische Polarisierung und technologische Abhängigkeiten erfordern nicht nur ein Umdenken, sondern einen tiefgreifenden Wandel in unseren Strukturen, Prioritäten und Handlungsweisen. Es geht darum, die Prinzipien von Solidarität, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in den Kern unseres Handelns zu stellen. Diese Transformation muss alle gesellschaftlichen Ebenen durchdringen und gleichzeitig ein neues Verständnis von Verantwortung, Beteiligung und Kooperation fördern. Denn nur durch ein gemeinsames Wirken können wir die Voraussetzungen für eine widerstandsfähige Gesellschaft schaffen, die sowohl Krisen bewältigt als auch eine lebenswerte Zukunft für alle gestaltet.

These 1: Zusammenhalt

Eine Gesellschaft, die die soziale Frage aus dem Blick verliert, kann nicht resilient sein. Eine demokratische Gesellschaft, die nicht zusammenhält, ist gegenüber ihren äußeren als auch inneren Gegnern verletzlich. Zumal, wenn diese Gegner aus der Gesellschaft heraus die Grundlagen des freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens unterminieren. Der Kern des Zusammenhalts ist die Bewahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dazu gehören die Achtung der menschlichen Würde sowie das Rechtsstaatsprinzip, insbesondere das staatliche Gewaltmonopol in Verbindung mit der Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt sowie die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte.

These 2: Gleichheit

Soziale Ungleichheit unterminiert den sozialen Zusammenhalt. In einer zunehmend ungleicher werdenden Gesellschaft werden Menschen mit weniger sozioökonomischen und kulturellen Ressourcen verletzlicher, während sich andere den Auswirkungen von Krisen und Konflikten entziehen können. Es brechen zunehmend Konflikte auf, die sich an ganz unterschiedlichen Triggerpunkten entzünden.

Diese Konfliktarenen werden zum Einfallstor für die Gegner einer offenen und demokratischen Gesellschaft. So sind etwa die Bekämpfung von Armut, die Förderung inklusiver sozialer Strukturen, die Geschlechtergerechtigkeit oder auch die Verteilung von Care-Arbeit und die Stärkung einer demokratischen Debattenkultur Eckpfeiler einer resilienten Gesellschaft.

These 3: Menschenschutz

Der Staat verpflichtet sich zum Schutz der Bevölkerung, die staatlichen Schutzpflichten gehen von der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz aus und stellen die Würde des Menschen, die Unverletzlichkeit von Menschenrechten und das Sozialstaatsprinzip in den Mittelpunkt. Klimawandel, Artenverlust und technische Entwicklungen bedrohen das Leben auf unserem Planeten existenziell. Der Staat ist verfassungsrechtlich verpflichtet, im Rahmen einer kontinuierlichen Freiheitssicherung auch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu bewahren. Der Staat hat diese Grundprinzipien konsequent zu beachten, um das Vertrauen in staatliche Institutionen und damit den sozialen Zusammenhalt - generationenübergreifend - zu bewahren. Zur staatlichen Daseinsfürsorge gehört auch ein starker Bevölkerungsschutz als gemeinschaftliche Aufgabe aller Ebenen.

These 4: Vorsorge

Gesellschaftliche, klimatische, ökologische und technische Entwicklungen bringen existenzielle Risiken und Gefahren hervor. Ein nachsorgender Ansatz versagt gegenüber diesen Entwicklungen. Das Vorsorgeprinzip muss zum gesamtgesellschaftlichen Handlungsrahmen und zur Querschnittsaufgabe jeglichen staatlichen Handelns werden: Risiken und Gefahren müssen umfassend und systemisch evaluiert und vermieden werden, wenn mit ihnen ein gesellschaftlich nicht vertretbares Schadenspotential einhergeht. Um dies demokratisch und fair zu bewerten, bedarf es mehr Transparenz sowie unabhängiger und zivilgesellschaftlicher Kontrollinstanzen.

These 5: Wehrhaftigkeit

Der beste Schutz vor Angriffen jeglicher Art ist eine auf die konsequente Einhaltung des Völkerrechts sowie auf Verständigung angelegte Innen- und Außenpolitik. Das sehen wir an der Entwicklung von Deutschland und insbesondere der Europäischen Union. Dennoch zeigen z. B. der Angriffskrieg Russlands unter Wladimir Putin gegen die Ukraine oder hybride Angriffe - auch gegen Deutschland -, dass die Verteidigungsfähigkeit eines Staates vor der Gefahr kriegerischer Auseinandersetzungen wesentlich ist. Der wirksame Schutz der Bevölkerung muss dabei auch die Wehrhaftigkeit in der inneren Sicherheit gewährleisten. Drohende Folgen eines Angriffs hängen entscheidend davon ab, inwieweit ein Staat und seine Gesellschaft geschützt, wehrhaft und resilient sind.

These 6: Langfriststrategie

Die Bewältigung der Geflüchtetenlage 2015/2016, das Management der Corona-Pandemie oder das Hochwasser im Juli 2021 haben gravierende Schwachstellen und Mängel in den Ausstattungen und Fähigkeiten des Krisen- und Katastrophenmanagements auf allen Ebenen aufgezeigt. Der Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen - zu denen hybride Formen ebenso gehören wie mit konventionellen Waffen geführte Kriege - wird neben technischen Schutzvorkehrungen oder einer verteidigungsfähigen Armee durch innere Faktoren beeinflusst, die eine Gesellschaft resilienter machen. Zu einer resilienten Gesellschaft gehört insbesondere ein resilienter und leistungsfähiger Bevölkerungsschutz.

Die Resilienz der Gesellschaft ist als Leitmotiv bei grundlegenden strukturpolitischen, ebenso wie bei ökonomischen oder technikorientierten Entscheidungen mitzudenken. Dabei ist der analytische Prozess in permanente reflektierende Strukturen zu überführen. “Katastrophenverdrängung” und „Präventionsignoranz“ sind durch ein dauerhaftes und in die Zukunft gerichtetes resilientes gesamtgesellschaftliches Risikobewusstsein zu überwinden. Forschung und Evaluation müssen unabhängig und ergebnisoffen sein. Die Empfehlungen aus Studien und durchgeführten Übungen, die realistische Szenarien abdecken, müssen umgesetzt werden.

These 7: Kritische Infrastrukturen (KRITIS)

Der Staat kann die Daseinsvorsorge nur dann gewährleisten, wenn die kritischen Dienstleistungen für die Bevölkerung verfügbar sind. Brechen diese weg, ist nicht nur die öffentliche Sicherheit oder die Versorgung gefährdet, sondern darüber hinaus auch der Bevölkerungsschutz. Schon eine Beeinträchtigung von kritischen Dienstleistungen kann zur Destabilisierung der Bevölkerung führen. Daher erfordert die Aufrechthaltung und Resilienz der KRITIS staatliches Handeln.

Alle kritischen Infrastrukturen in Deutschland sind sowohl im Cyberraum als auch in der physischen Sicherheit vorausschauend und resilient zu gestalten. Hierzu gehören insbesondere die Sektoren “Medien und Kultur” sowie “Staat und Verwaltung”.

These 8: Nachhaltigkeit

Ein kurzfristig gedachtes Effizienzkalkül ausgelegt auf reine Gewinnmaximierung führt nicht zu gesamtgesellschaftlicher Resilienz, sondern untergräbt diese sogar. Über Jahrzehnte wurde der Resilienz keine Bedeutung mehr beigemessen. Das erforderliche Umdenken betrifft sämtliche Lebensbereiche. So wurden bspw. über Jahrzehnte kritische Infrastrukturen verbaut, ohne dabei die Möglichkeit hybrider Angriffe und Folgen des Klimawandels als entscheidende Risiken zu bedenken. Eine umfassende Überprüfung bestehender Verletzlichkeiten und Abhängigkeiten ist erforderlich.

These 9: Bestandsaufnahme Föderalismus

Die föderale Architektur weist im Kontext der Bewältigung größerer, Ländergrenzen überschreitender Katastrophen und komplexen Krisen deutliche Schwächen auf. Zivil- und Katastrophenschutz sind trotz getrennter Zuständigkeiten von Bund und Ländern aufs Engste miteinander verzahnt, z.B. über den „Doppelnutzen“, über Mehrfachengagement der Helfenden usw. Eine transparente Bestandsaufnahme über die für den Katastrophenfall bundesweit bestehenden Ressourcen scheiterte über Jahrzehnte insbesondere am Widerstand der Länder oder unter dem Vorwand des vorgeschobenen Datenschutzes. Eine solche Bestandsaufnahme ist eine entscheidende Planungsgrundlage für einen vorausschauenden Schutz der Bevölkerung. Die institutionell bedingte Verschränktheit von Ebenen führt dazu, dass nur um Einzelinteressen gekämpft wird und das gesamte Bevölkerungsschutz-System ohne strategische Vorausschau agiert. Die resultierende Verantwortungsdiffusion ist zu adressieren und das Koordinierungsproblem zu eliminieren. Dafür ist der Bevölkerungsschutz als Gemeinschaftsaufgabe aller Ebenen zu betrachten.

These 10: Ressortdenken

In der Krise müssen alle aktiv Verantwortung übernehmen. Institutionelle Barrieren und Bürokratie sind in einer offenen, rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung nicht gänzlich vermeidbar. Sie werden aber immer schnelle Entscheidungen erschweren und sind im Friedensfall, im Falle eines hybriden Angriffes und auch bei einem Katastrophenfall ein Problem. Die strukturellen, institutionellen und Bürokratiebarrieren sind zu überprüfen. Die ermittelten Ergebnisse dürfen nicht vor weitreichenden Konsequenzen, bspw. hinsichtlich der föderalen Architektur, zurückschrecken. Verwaltungsrechtliche Aufsichts- und Weisungsrechte sind konsequent wahrzunehmen.

These 11: Generationengerechtigkeit

Die generationsübergreifenden Herausforderungen durch Klimawandel, Sicherung des Friedens und Schutz der Bevölkerung vor weiteren Gefahren sind über die Tagespolitik hinaus langfristig zu adressieren. Als grundlegende Daseinsvorsorge müssen sie Bestandteil einer sicherheitspolitischen Zeitenwende sein. Dazu sind sie im Sinne eines gesamtstaatlichen und integrierten Sicherheitsbegriffs zu betrachten. Die Finanzierung notwendiger Einzelmaßnahmen führt immer wieder zu Verteilungskonflikten, die das Vertrauen in die demokratischen Institutionen erodieren lassen. Eine undifferenzierte Austeritätspolitik - also die derzeitige Auslegung der Schuldenbremse - wirkt hier dysfunktional und zerstörerisch für die Grundlagen der Existenz. Die Kosten für Prävention, Anpassung und Schutz sind deshalb zum größten Teil in einem dauerhaften Generationenvertrag abzusichern. Notwendige Maßnahmen sind unter Beteiligung aller, also insbesondere auch der Zivilgesellschaft, Praxis und Wissenschaft zu definieren. Hierbei ist der Blick auf generationsübergreifende Notwendigkeiten entkoppelt von der Finanzierungs- und Lastenverteilungsfrage zu richten.

Autor*innen (in alphabetischer Reihenfolge)

Manuel 'honkhase' Atug, AG KRITIS

Dr.-Ing. Sylvia Bach, Bergische Universität Wuppertal

Jens von den Berken, Ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz

Leon Eckert, MdB

Andreas Kling, con-bility

Dr. Marco Krüger, Universität Tübingen

Prof. Dr. Jakob Schirmer, HSPV NRW

Prof. Dr. Martin Voss, KFS, FU Berlin

Unterzeichner*innen (in alphabetischer Reihenfolge, 220 Unterschriften, Stand 19.03.2025)

Uwe Adler, Mitglied des Landtages Brandenburg

Jens Adolf

Prof.'in Dr. Regina Ammicht Quinn, Universität Tübingen

Magdalena Annerbo, Berufsfeuerwehr Bonn

Torsten Arndt, Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Lars Klaus Aßhauer

Dr. Jens Baganz

Sebastian T. Baum, Berater, Dozent, Autor und ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz

Axel Bauer, Junge Liste Backnang

Manfred Bauer, Auditor mit Schwerpunkt KRITIS (datenschutz cert GmbH)

Joachim Baumeister

Dr. Volker Baier

Franziskus Bayer

Dr. Albrecht A. Beck, Prepared International (PPI)

Reinhold Becker

Uwe Becker

Wilko Beinlich

Elena Bengeßer

Frank Birkenhauer

Nicolas Bock, KFS, FU Berlin

Verena Bosch, THW Jugend e. V.

Prof. Dr. Stefan Böschen, RWTH Aachen University

Christoph Brodesser, DRK-OV Nordwalde

Prof. Dr. Eva Brucherseifer, Hochschule Darmstadt

Prof. Dr. Marius Busemeyer, Universität Konstanz

Henrik Cordsen

Stefan Demant, Dussmann Group

Prof. Dr. Thomas Diez, Universität Tübingen

Dr. Cordula Dittmer, Akademie der Katastrophenforschungsstelle (AKFS)

Lea Dohm, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG)

Anke Domscheit-Berg, MdB

Daniel Domscheit-Berg, havel:lab e.V.

Raphael Donnevert

Johannes Dülks, BSI

Jörg Eger, THW

Patrick Eiser

Dr. Nils Ellebrecht, Uniklinikum Freiburg

Prof.'in Dr. Astrid Elsbernd, Hochschule Esslingen

Prof. Dr. Michael Ewers, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Christian Eymery

Dr.-Ing. Ramian Fathi

Regina Fleischmann, Universität Freiburg

Prof. Dr.-Ing. Frank Fiedrich, Bergische Universität Wuppertal

Markus Försch

Vasili Franco, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses

Nils Freitag, FOM Hochschule für Ökonomie und Management

Niklas Frings, Bergische Universität Wuppertal

Jörg Fraune

Markus Frost, Führungskraft im Bevölkerungsschutz

Friedrich Gabel, Universität Tübingen

Alexandra Geckeler, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.

Sina Giesemann, DRK Generalsekretariat Berlin

Cjristian Gießler

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken, Universität der Bundeswehr München

Dr. Wolfram Geier, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.

Dr. Paul Geoerg

Prof. Dr. Lars Gerhold, TU Braunschweig

Ferdinand Gehringer, Konrad-Adenauer-Stiftung

Friedel Gepp

Heiko Gernetzki, Landkreis Vorpommern-Rügen

Paula Gnielinski, Universtiät Potsdam

Prof. Dr. Henning Goersch, FOM Hochschule für Ökonomie und Management

Nico Gramenz, Kriegsbewusst

Sabine Grützmacher, MdB

Paula Sophie Günther

Prof. Dr. Christoph Gusy, Universität Bielefeld

Sophie-Bo Haffner, Universität zu Köln

Dr. Kathrin Happe

Ingo Happel-Emrich

Manuel Haß

Hanna Haug

Prof.'in Dr. Rita Haverkamp, Universität Tübingen

Prof.'in Dr. Jessica Heesen, Universität Tübingen

Hanno Heeskens

Jan Heinemann, Fight Club Deutschland / International

Hagen Heinze, Landkreis Vorpommern-Rügen

Tobias Heisterkamp

Martin Hellmann

Inga Hennig-Finke, DRK LV Westfalen-Lippe

Sebastian Herbe, Akkon Hochschule für Humanwissenschaften

Dr. Sven Herpig

Carina Hinrichs

Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck, Center for Security and Society, Universität Freiburg

Christian Hofeditz, Kreisvolkshochschule Ahrweiler e.V.

Prof.'in Dr. Gesine Hofinger, Akkon Hochschule für Humanwissenschaften

Maik Holtz, Feuerwehrbeamter im KatS-Management

Dr. Bernhard Horst, Ingenieurbüro Bernhard Horst

Julia Höller, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen

Dr. Frank Höndgen

Prof. Dr. Henning Höppe, Universität Augsburg

Thomas Jackwerth, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin

Alexander Jäger

Rainer Jochem

Prof. Dr. Harald Karutz, MSH Medical School Hamburg

Jannika Kassel

René Kastner

Torsten Kelle, Ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz

Frank-Peter Kern, Gesellschaft für Krisenvorsorge

Alexander Kille

Frieder Kircher, Gemeinsamer Ausschuss für Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung von DFV und vfdb

Nikolaus Klumpp, Unternehmensberater

Uwe Knappe, ABF Apotheken

Ben Koch, Fachdienst Bevölkerungsschutz, Landkreis Vorpommern-Rügen

Eva Koch, Stiftung Naturschutz Berlin

Sebastian Koch, Universität Konstanz

Dr. Michael Köhler, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Matthias Kötter

Joachim Kowalke, Notfallseelsorge Mannheim

Thomas Kox, Weizenbaum Institut

Prof. Marcel Kuhlmey, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Jörg M. Krause

Dr. Stefan Kroll, Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung

Dr. Petra Krüger, THW

Vanessa Kruse

Sophie Lacher, RPTU Kaiserslautern-Landau

Wiebke Lass, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung

Dr.-Ing. Daniel Lichte

Sascha Lienesch, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen

Christoph Liesche, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Valentin Lippmann, Mitglied des Landtages Sachsen

Jan Lobermeier

Prof. Dr. Karsten Loer, HAW Hamburg

Anna Loll, DLF/Arte

Dr. Daniel Lorenz, KFS, FU Berlin

Simon Lorenz

Max Luber

Dr. Tim Lukas, Bergische Universität Wuppertal

Sonja Lüpke

Soenke Marahrens, BW

Erich Marks, Deutscher Präventionstag

Prof. Dr. Carlo Masala, Universität der Bundeswehr München

Sarah Mc Nelis

Prof.'in Marion Meinert, Hochschule Furtwangen

Oliver Meisenberg, ARKAT

Michael Meister, THW

Matthias Meixner

Michel Messerschmidt

Dr. Lioba Meyer

Dr. Michael Middelhoff, Universität Münster

Thomas Mitschke, Ehemaliger Leiter der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ)

Carsten Mohr, Moderator im Podcast ImBrandschutzMilieu

Susanna Mohr, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | CEDIM

Patrick Moldenhauer

Harald Müller, THW

Jan Müller-Tischer

Lina-Marie Müller

Thomas Mülling, THW

Luisa Neubauer, Fridays for Future

Lisa Odendahl

Jacqueline Désirée Oppers, Bergische Universität Wuppertal

Tamara L. Orschler, St. Sebastian Project

Manuel Packhäuser

Dr.-Ing. Matthias Parey

Sandra Pichler, Disaster Competence Network Austria

Dr. Thomas Poschkamp, Gesundheitsamt Landeshauptstadt Düsseldorf

Andreas Poth, ehrenamtlicher Notfallseelsorger

Prof. Dr. Thomas Potthast, Universität Tübingen

Peter Priesmeier

Simon Putzke

Anna Rau, Deutsch-Europäisches Forum für Urbane Sicherheit

Jonathan Raschke

Hannah Reinartz, Universität Bonn

Ulf Riechen, AG KRITIS

Björn Roggenbuck, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.

Karsten Rohrbach

Andreas Rudlof, Arbeitsgemeinschaft der Werkfeuerwehren Baden-Württemberg e.V.

Johannes 'ijon' Rundfeldt, AG KRITIS

Alexander Salomon, Mitglied des Landtages Baden-Württemberg

Dr. Vicente Sandoval, KFS, FU Berlin

Ulrike Sasse-Zeltner, HumTec RWTH Aachen

PD Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München

Herbert Saurugg, Gesellschaft für Krisenvorsorge

Lawrence Schätzle, Deutsches Institut für Urbanistik

Dr. Benjamin Scharte, Universität Tübingen

Ludger Schattel, Landesbehörde i. R.

Yannic Schulte, Bergische Universität Wuppertal

Alexandra Schmitt, Bergische Universität Wuppertal

Maik Schneider

Malte Schönefeld

Jürgen Schreiber, Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V.

Prof.'in Dr. Patricia M. Schütte, Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW

Andrea Schwarz, Mitglied des Landtages Baden-Württemberg

Dr. Naomi Shulman, Technische Universität Braunschweig

Michael Skala, DKKV Young Professionals

Christian Skibak, ehrenamtliche Führungskraft im Bevölkerungsschutz

Manuel Soler, Geraffel Village

Christian von Spiczak, Feuerwehr Duisburg - Bevölkerungsschutz

Stephan Springer, AG KRITIS

Ralph Stark

Dr. Till Steffen, MdB

Prof. Dr.-Ing. Alexander Stolz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Benni Thiebes, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.

Dr. Nadja Thiessen, TU Darmstadt

Samuel Tomczyk, Universität Greifswald

Jan Trapp, Deutsches Institut für Urbanistik

Dr. Josephine Tröger, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung

Thomas Uihlein, International Crisis Academy

Anissa Vogel, Universität zu Köln

Andreas Wagenplast

Hanno Wagner

Johannes M. Waldmüller, Universität Genf

Thomas Wallutis

Janosch Weinmann

Dennis Wengenroth

Rainer Wenke

Lasse Wennerhold, TU Braunschweig

Dr. Adam Widera, Universität Münster

Patrick Wiedemann, THW Jugend e. V.

Thomas Wiegold, Journalist

Marius Wiersch

Gerhard Wiese, Volt DE

Ian Wilken, THW / JUH

Daniel Willeke, Bundesverband Klimaschutz e. V.

Peter Windsheimer, KFS, FU Berlin

Ronja Winkhardt-Enz, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e. V.

Ruth Winter

Dominik Wittkamp

Floris Wittner

Martin Wölfel, AG KRITIS

Kristin Wündisch, Landeshauptstadt München

Michael Wüst, THW

Jonas Zechner

Andreas Zeisiger, AG KRITIS

Kerstin Zettl-Schabath

Prof. Dr. Andreas Zick, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld

Markus Zimmermann, Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachdienstleiter

Theresa Zimmermann, KFS, FU Berlin

Tobias Zweckerl